人間は直立二足歩行であり、他の動物より重力の影響を強く受けてしまい、歩くためや姿勢を保持するためにバランスを取り、転倒しないように支えています。

今回は歩く時・立ち止まっている時に大事な2つの足の機能を紹介していきます。

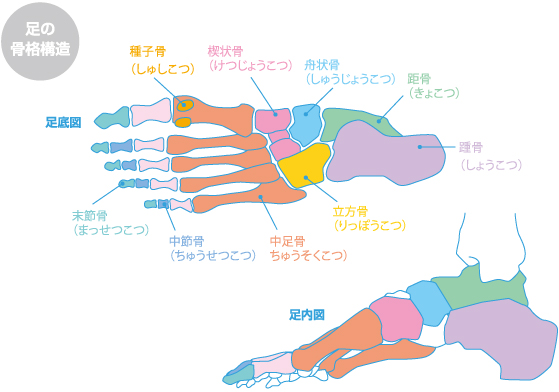

足の構造

人間は自然界で唯一の直立二足歩行で、足の片足の骨は、後足部の『足根骨7個』、『中足骨5個』、前足部の『趾骨14個』、『種子骨2個』の計28個からなり、これは全身の骨の約4分の1に相当します。

距骨、踵骨、舟状骨、立方骨、楔状骨などの、いわゆる足根骨と、5本ずつある中足骨、そして距骨からなりたち、これらの間には必ず靱帯で固定され安定し、アーチが形成され、人が安定して立ち続けるには三脚のように『3点以上の支持』が必要です。

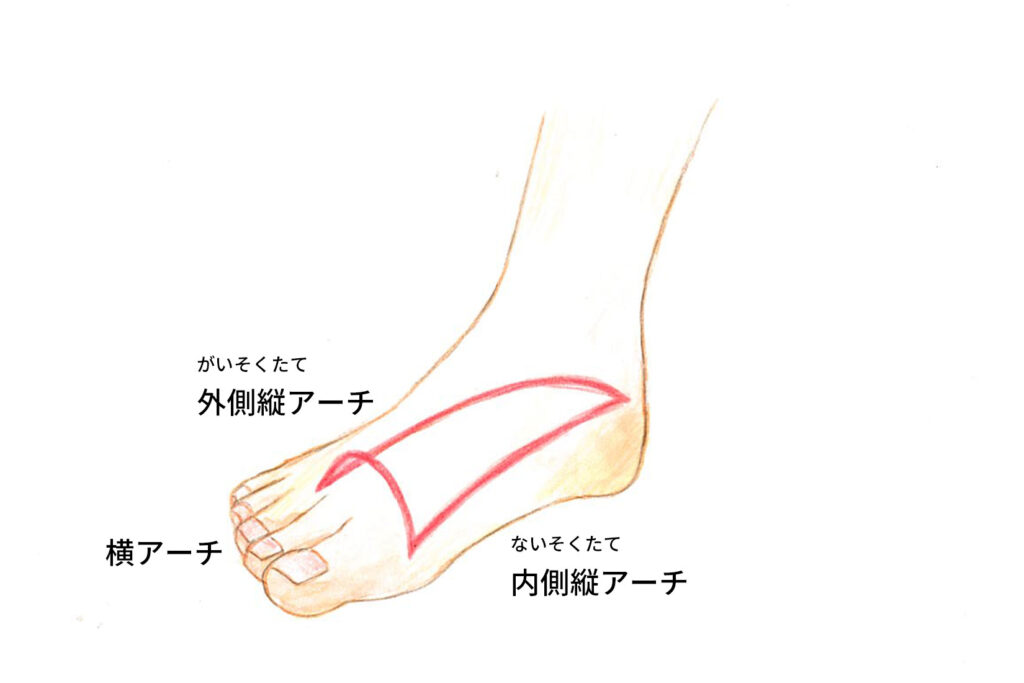

実際、人は2本の脚(2点)で地面に接しているわけではなく、脚の先にあり地面に接している『足』の裏の3点、計6点を支点として立っています。

内側縦アーチでは土踏まずを形成し、踵骨内側から舟状骨、第1楔状骨、第1中足骨へと伸びています。

次に外側縦アーチで、これは、ほとんど立った状態ではわかりませんが、踵骨外側からはじまし、立方骨、第4、5中足骨へと至っています。

このアーチがクッションにような弾力性を有するためには足底腱膜という強靭な縦走繊維束が足裏のかかとから足の指に向かって扇状に張っています。

足底腱膜の役割

・衝撃吸収作用

・ウインドラス機構

・トラス機構

衝撃吸収作用

足のアーチの保持に作用し、スプリング(バネ)のように荷重時に衝撃吸収する役目があります。

足裏は歩行の中で一番初めに地面に着地する場所であり、その衝撃を直に受けています。

そこで足裏のアーチが衝撃を緩和し、からだにかかる負担を分散することにより膝・腰・背中・上半身などの負担を軽減しています。

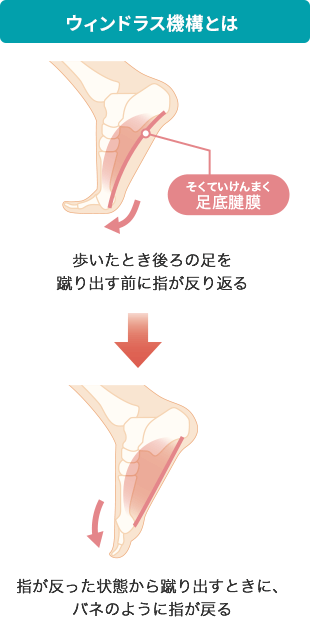

ウインドラス機構

足底腱膜で足のアーチ構造以外でとても大事な『足底腱膜反射』があります。

人は歩く時に足の指が反り返ることによって足底腱膜が巻き上げられて、その後バネのように戻る作用で推進力を出します。

この機能は実際には踏み返し動作の際に役立っており、踏み返し動作の際に足の指が背屈することにより足底腱膜が巻き上げられ足のアーチが挙上します。

すると挙上したアーチは元に戻ろうとする力(復元力)を生み出し、これが前へ進むための推進力となります。

ファイテンより引用

トラス機構

上記の衝撃吸収作用で説明した通り、荷重が掛かった時にアーチの弾性によって衝撃を吸収する作用であり、足の裏にある足底腱膜が伸びながらアーチの低下にブレーキを掛けてる作用、歩行時にかかとが着いた際に衝撃を受け止め吸収する作用、アーチ保持に筋力を必要とせずに支える作用などがあります。

筋肉・関節の動きとしくみ事典 成美堂出版

まとめ

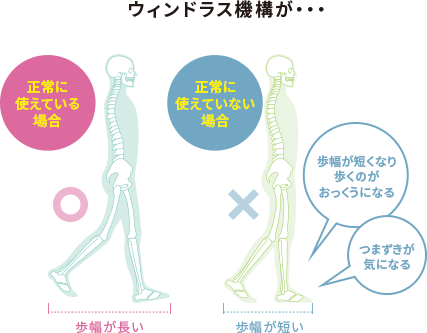

これらのウインドラス機構・トラス機構の作用によって人間は必要最低限の筋力でスムーズに歩くことや体重を支えることができます。

しかし現代人は足の使い方が不自由な人が多くなってきています。

昔に比べて現代は靴の発達・舗装された道路・サンダル類・歩くことの減少などによって本来使えるはずの足を上手く使えなくってきています。

足を正しく使い、今から健康寿命を延ばすための準備をしっかりとし、疲れにくい足づくりをしましょう

気になる方は一度とも芦屋接骨院にお越しください!

骨盤矯正・猫背矯正・産後矯正・鍼灸・インソールなどの施術で根本から改善していきましょう!

#姿勢矯正#骨盤矯正#猫背矯正#芦屋市#JR芦屋#産後矯正#整体#芦屋骨盤矯正#芦屋産後矯正#芦屋猫背矯正#キッズ矯正#ヘッドマッサージ#鍼灸#肩こり#腰痛#ストレートネック#外反母趾#頭痛#交通事故#ムチウチ#膝痛#美容鍼